感慨天地,千言万语

中华传统文化不太讲究学科分类,中华诗文中,对于天地的感受思考,包含着多方面的内容。中华文化讲天地观,更抒发千千万万的天地感。感中观,观中感,是中华文化的特色。

▲唐朝以来,儒、释、道纷纷在四川泸山建寺修观,构成了儒释道三教共融一山的景观,有光福寺、三教庵、王祖庵等9处庙观。图为光福寺。(杨思敏 摄)

“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。”陈子昂的著名的《登幽州台歌》讲的是天地的无穷大性质,在无穷大面前,人生显得渺小,令人充满对于天地的悠悠感。悠悠是什么?长远、悠久、遥远、众多,因其终极与无穷而显得刺激乃至荒谬。

而且陈子昂还将空间与时间的两个悠悠并且幽幽的感受,统到一起来了。

“海上生明月,天涯共此时”(唐·张九龄《望月怀远》),“海内存知己,天涯若比邻”(唐· 王勃《送杜少府之任蜀州》),明月在天,沧海、知己、天涯与比邻在地,初唐王勃与盛唐张九龄早已有了地球村感慨,不是由于交通与信息的高速公路,而是由于月光与友谊。但是考虑到地球的形状与时差的存在,共此时说或有科学上的瑕疵。天文科学可能不利于月光诗情,但愿科学能唤起新的诗意。

“三十功名尘与土,八千里路云和月”,以岳飞名义流传下来的《满江红》词,则是个体的天地境遇、遭遇与经验。此词以尘、土、云、月,对于地与天的概述,代替与美化、深化对于自己的具体的军旅征讨的回味回顾,是事业的天地化,是生活经验的天地化,是政治与军事的艰难奋斗、历经时间空间的“离”的体验的天地化。

也可以说,这就是人的天地化,人生一辈子的天地化,什么叫一辈子?就是看了、想了、敬了、赞叹了一辈子天,枕了、立了、走了、亲近了,又告别了、想念了一辈子地,然后,回归天地,即告别天地、告别人间,留下或多或少的痕迹,回到与天地、与天道合而为一的状态。

人不仅是一个两条腿、五尺高的活物,人是天与地的产物,天与地的观察者、感受者、行动者与被启发、被激励者,是天与地的孩子,天地的依恋者与被庇护者,是到目前为止天地的唯一一份心意、一个笑容、一点深思、一滴眼泪。人不灰心丧气,人还会设想与追求成为天地的使命承担者与天道地理的解说者与护卫者。

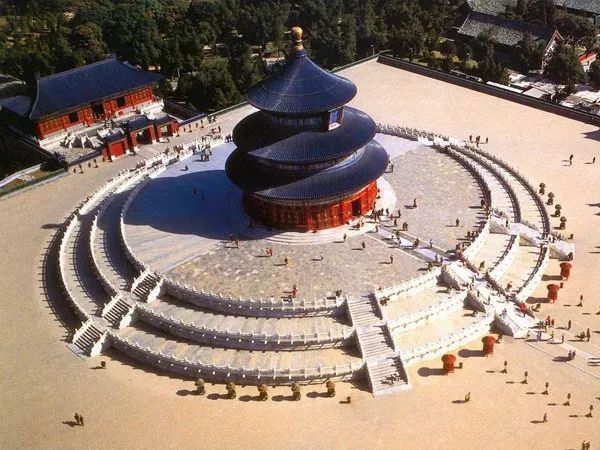

▲封建帝王为与天相应,与地相通,以求得天地之神的佑护,于是就将天坛建成圆形,地坛建成方形。(图片来源于网络)

南北朝乐府诗集里的《敕勒歌》写道:“敕勒川,阴山下。天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。”这里也有苍苍、茫茫等接近“悠悠”的词眼,但更多了些亲切与温暖。将天视作牧民的毡房、帐篷、屋顶,这是比唐宋更古老、更近原生态的生民感受。

“行到水穷处,坐看云起时。偶然值林叟,谈笑无还期。”王维的诗句则是从水之终于穷尽,云之经常升空,获得超脱与淡定。酒色财气,喜怒哀乐,生离死别,胜负通蹇,都可以视如天象,可能是自然现象,也可能是神学符码;都可以观赏、理解、猜谜、消化、注意或根本不必注意。更聪明的办法是从生活中、点滴中、人事中、变化中摸索天道天命,豁然开朗,永远明白,至少是自以为明白。

天与地的一切表现与变动,有尽与无尽,理解与费解,如此与如彼,都可以在人的接受中有所等待、旁观、预防、警惕与淡化、付诸一笑,也都可以在摇头与难以接受中先平静面对;可以设想水穷处的水并不一定消失,而可能是转为地下水,升高的也并不一定是云,而是两分钟后就会被风吹散的虚无缥缈的薄雾。

而最后两句呢,把淡定与超脱心态扩展到人事,对于一个好静的老人来说,遇到林间老叟,也只是偶然碰上罢了。生活赶上什么算什么,水就是流着流着就没了,云霞升起更是天晓得升起或不升起是怎么回事,反正升完了也就没有了,不但没有成年累月之云,也少有三四个小时以上之云。谈笑了吗?谈笑的最高境界是与没有谈笑一样,没有话题,没有目的,没有预设,也没有备案,也就没有得失成败、希望失望、快活不快活,更不会说完了又后悔,也很少有必要说完话留下备忘录。

这里引用的王维诗句是《终南别业》的后四句,诗意偏于虚静与禅意。王维是一个诗意包罗宽阔多样的诗人,百姓的艰难、平民的生活、乡村生活的闲适、亲情与相思、山水的美丽迷人,他都能写透写美,类似的晚年半官半隐、平静淡化之作,只是他的诗作之一小类,作为天地观照,却也别成一格。

对于天地,人应该保持敬畏也保持亲和,保持从顺也保持奋斗,保持关注也保持自立,保持轻松也保持淡定质朴的老农式的喜悦。

问天

天地同样是诗歌、文学、哲学并伸延到社会与人文学科中的一系列疑问、究诘、敬畏与赞叹,悲哀与激情。

人生活在天地间,却说不清道不明天地间的那么多现象、问题、设想、说法与关切。这方面表现得淋漓尽致的是屈原的《天问》。《天问》是一首大体以四个字一句为基本格式的长诗,提出了一百多个问题,其中问天文的近三十个,问地理的四十多个,问历史以及有关传说故事方面的九十多个。当然,这些疑问中抒发着诗人政治上的失意与激愤不平之气,但也确实地表达着人类对自己生存的环境与境遇的难以理解、难以接受。

▲俯瞰天坛。

有趣的是屈原受到了误解冤枉、排斥打击。“屈原放逐,乃赋《离骚》”(汉 · 司马迁《报任安书》),他没有在《离骚》中问政、问楚王、问排挤他的贵族,而是问天去了。如果他政躬康泰、日理万机呢?反而可能顾不上去找老天爷对话去。文章憎命达,果然。

从屈原的问天中,我们还得到一个启发,在中华传统文化当中,我们头上的青天、苍穹、日月星、风雨电、白云彩霞,它的高大上久远的各个方面,就是我们文化中的自然之上帝,上帝之形象,是总负责、总方向舵的代表,是总制作的神性法人。它可以接受祈求赞美皈依敬爱,也可以接受提问质询迷惑抱怨悲情与遗憾。它管着一切、看着一切、听着一切、做着一切、为着一切,与无为着、无视着、无可奈何着一切的一切。

我们的先人,我们的老祖宗,我们的文化,怎么这样地会观天、闻天、敬天、感天、飞天、学天、顺天、承天、冲天、翻天、哭天、怨天、靠天、倚天、惊天、破天、补天啊!一个天,在中华文化中激活了多少思想念头猜测启示情感呼唤与响应啊!没有对于天的各种感情思想、言语说法、神思幻想,哪里会有中华文化、中华哲学、中华圣贤、中华诗歌、中华美术、中华故事和中华儿女子孙呢?

天地境界

大哲学家冯友兰人生的四个境界说,第一是自然境界,其实今日人们会说是本能境界:吃喝拉撒睡,食色性也,这曾经被认为是最低的境界。现在讨论起来,人们的观感会有些不同。长时期以来,工农庶民,一辈子为温饱而奋斗,为不至于饿死、冻死、淹死、晒死,即因缺少基本生活资料而死,为生存权而奋斗,为活着而吃尽苦头,为活不下去而革命造反。这个境界究竟算多么低还是并不低,恐怕还要研究,恐怕还可以有更多的探究空间与角度。

▲福建泉州清源山老君岩老君造像。(中新社发 储永志 摄)

而从道家的“道法自然”观念、从现今世界执着于环境保护的人士的“后现代”对于工业文明的批判的观点、从唯物主义的观点来看,“自然”是一个日益崇高化伟大化根本化的范畴。

第二个境界是功利境界,这应该是基本解决温饱之后的事。追求所谓鼻子底下的蝇头小利,也仍然有饿死苦死的阴影在身后驱动。这与本人的智力、教育程度、能力有关,在正常的社会环境下,大批人士是功利境界的人,他们的功利当然利己,但也有时依赖于并有功于利人利家利国。

第三个境界是道德境界,窃以为具有道德境界的人也多半是解决了温饱并小有生存与事业资源的人,还有就是为了道义理念不惜放弃与牺牲已有的一切的人,或者是各种不满于世界现状的志士烈士群体。他们做到了视道德高于生命,视道义使命和奉献精神高于一切,杀身成仁、舍生取义、公而忘私、一腔热血、先人后己、匹夫有责、民胞物与、视死如归、万古流芳、浩气千秋、舍己为人、高风亮节、为民请命、以身许国、春秋大义、精忠报国,种种美德,脍炙人口。

应该说道德境界,是君子境界,是国士境界,是士大夫境界,是公卿境界,是国之干城境界,是为政以德、以德治国、得民心得天下、王道仁政境界,乃至于是唐尧虞舜夏禹商汤文武周公仲尼的境界,是内圣外王的境界,是中华传统主流文化的境界。

道德境界也是苦行境界、献身境界、圣贤境界、舍身境界,不管在什么样的恶劣环境、俗恶世风下,总有一些这样的人,黄钟大吕、彪炳永世,照亮黑暗、振奋人心,使人们看到希望。

第四也就是最高的,乃是天地境界。就是说不仅是人文的,而且是扩而大之、饱而满之、周而全之、遍而及之、久而永之的境界。是天上三光日月星,地上三山五岳峰、人民万物全有致、内圣外王永太平的使命、责任、义务、关注、思考、劳作境界。

天地者,这里不但有人伦道德、仁者爱人,而且有天地义理,爱天补天,护地惜地,日月光华,四时吉庆,也有各种灾异,一切的一切都在启示你砥砺你,也可能谴责你警示你,你的重任在肩,良心良知良能在身,天正降大任于斯人,你需要的是对天地负责,对日月负责,对万物负责,对天下负责,对生民负责,也要对祖宗与子孙万代负责。

▲我以为人的生活,可以分作三层:一是物质生活,二是精神生活,三是灵魂生活。——丰子恺

天地境界说极有感染力冲击力,它是更高的道德感受,是哲学直至神学的伟大崇高范畴,是数学的通向无穷与永恒的时间空间范畴,是科学的面对世界与人生的真理范畴,是诗学文学的感情化审美化语言符号的升华扩展与再升华再扩展,是悠悠此生此情、永生永情的诗性词眼,它也是一种中华式的神性幻想与崇拜。它略显宏泛、大而化之,然而既可视可触可感,又可以无所不包,找不到更合适的词来代替。

▲《天地人生》目录页。

天地境界的说法教育我们,人生虽然短促,人身虽然渺小,人的境界是可以提升与扩大的,人不应该仅仅为了自己而活着,人应该默默地体察世界、天地、天地间的一切对自己的期待,默默地完成着自己对于天地、世界、人类、同胞、祖国、故乡、生灵万物的义务担当,有所发展,有所贡献,有所创造,有所事功,有所播种、影响与遗爱。

不同境界的人创造着、贡献着、享受着或者煎熬着、浪费着、败坏着不同的人生。(本文节选自《天地人生——中华传统文化十章》之第二章《天地》。)

作者简介:

王蒙,1934年出生于北京,作家,学者,原文化部部长。中国作家协会名誉主席,茅盾文学奖得主,任多所高校名誉教授。代表作有《组织部来了个年轻人》《青春万岁》《这边风景》《红楼启示录》《老子的帮助》等。2019年获“人民艺术家”国家荣誉称号。